流体潤滑とは?境界潤滑との違いや適切な潤滑状態をキープする方法を解説

流体潤滑は、機械潤滑を行うにあたって目指すべきゴールともいえる理想的な潤滑状態です。

しかし、流体潤滑を実現するための具体的な方法や道筋が分からない方も多いのではないでしょうか。

この記事では、3種類の潤滑状態の一つ「流体潤滑」について詳しく解説します。

境界潤滑・混合潤滑との違いや流体潤滑を維持するための潤滑剤選びのポイント、必要な対策を紹介します。

自社機械の長寿命化につながる理想的な潤滑環境を実現したい方は、ぜひ参考にしてください。

流体潤滑とは

流体潤滑とは、潤滑箇所の状態を示す専門用語の一つです。

具体的には、潤滑箇所に必要十分な厚い油膜が形成されており、摺動面(しゅうどうめん)同士が直接接触していない状態を意味します。

ここからは、流体潤滑の原理やメカニズム、摩擦係数などの詳細を解説します。

流体潤滑の原理・メカニズム

境界潤滑は、機械の摩擦面においてさまざまな条件が重なり、必要十分な油膜が形成されることで生じます。

なお、潤滑箇所における油膜の厚みは「相対速度 × オイル粘度 ÷ 荷重」の式に比例して変化します。

したがって、以下のような潤滑環境・条件は「油膜が厚くなりやすい=流体潤滑を維持しやすい」といえるでしょう。

- 潤滑剤の粘度が高い

- 摺動部の相対速度が速い

- 摩擦面にかかる荷重が低い

摺動部の相対速度や摩擦面にかかる荷重は基本的に定数であるため、使用する潤滑剤の粘度を調整し、理想的な流体潤滑状態に近づけることが重要です。

流体潤滑状態の摩擦係数

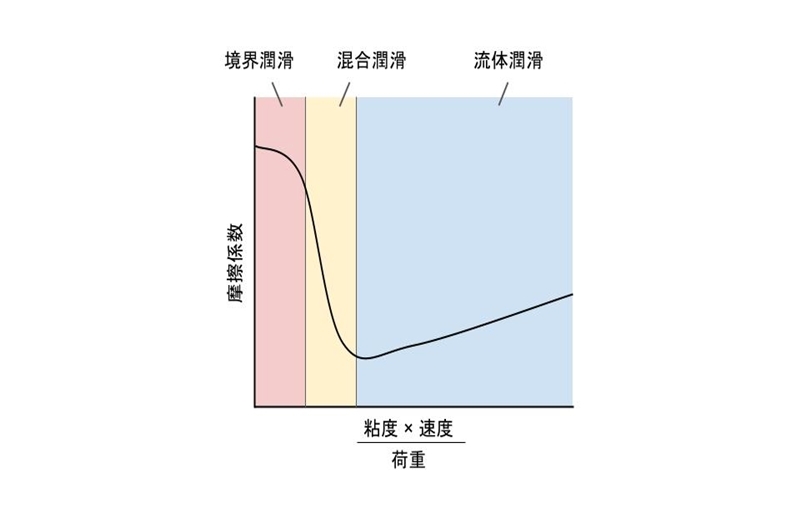

流体潤滑状態の摩擦係数は0.001〜0.01程度の値をとります。

摩擦係数とは、物体が潤滑剤に接触した際の滑りにくさを表す指標です。

0〜1の値で示され、数字が大きいほど摩擦力が増加する=滑りにくい状態といえます。

なお、完全に乾燥した固体同士が接触する場合の摩擦係数は「0.3〜1」であり、薄い油膜が形成されている「境界潤滑」では「0.01〜0.1」程度の値となります。

上記の数値と比較して、流体潤滑の摩擦抵抗は極めて少なく、機械部品がスムーズに動作しやすい状態といえるでしょう。

摩擦係数に関しては、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ合わせてご確認ください。

【関連記事】潤滑油の摩擦係数とは?上昇で起こる3つのデメリットと対処法を解説

流体潤滑と境界潤滑・混合潤滑の違い

流体潤滑と境界潤滑・混合潤滑のおもな違いは、以下の通りです。

| 特徴 | 摩擦係数 | |

| 流体潤滑 | ・摺動面同士が直接接触していない状態 ・十分な厚みの油膜が形成されている ・理想的な潤滑状態 |

0.001〜0.01 |

| 境界潤滑 | ・摺動面同士が部分的に接触している状態 ・極めて薄い油膜が形成されている ・適切な潤滑ができてない |

0.01〜0.1 |

| 混合潤滑 | ・摺動面同士が局所的に接触している状態 ・薄い油膜が形成されている ・境界潤滑と流体潤滑が混じり合った状態 |

0.001〜0.1 ※おもに0.01〜0.1の範囲で収まる傾向 |

流体潤滑と比較して、境界潤滑・混合潤滑では、機械の摺動面が部分的に接触しています。

一方、流体潤滑状態では、動作する機械部品が油膜によって保護され、直接的に接触しない状態を維持しているのが特徴です。

なお、3つの潤滑状態と摩擦係数の関係は、以下の「ストライベック曲線」で確認できます。

流体潤滑は他の潤滑状態と比較して、機械部品同士の摩擦が少なく、理想的な潤滑状態であるといえます。

動作する機械部品が油膜によって保護され、直接的に接触していないため、摩擦による摩耗・焼き付きの予防や機械の長寿命化につながるでしょう。

【関連記事】境界潤滑とは?流体潤滑・混合潤滑との違いや発生原因・3つの対策を解説

適切な流体潤滑状態を作る潤滑剤選びのポイント3選

適切な流体潤滑状態を作るためには、製品ごとの性能を比較したうえで、使用する潤滑剤を慎重に選ぶ必要があります。

なお、製品を選定する際に重視するべきポイントは、以下の3点です。

- 粘度

- ベースオイル・増ちょう剤

- 添加剤

紹介する3つのポイントを踏まえたうえで、自社に最適な潤滑剤を導入しましょう。

ポイント①:粘度

適切な流体潤滑状態を維持するためには、自社の環境に合った粘度の潤滑剤を選定することが重要です。

粘度とは、潤滑剤の粘り気を示す指標を意味します。

一般的に粘度が高い潤滑剤のほうが、潤滑箇所に吸着しやすく、厚みのある油膜を形成しやすいのが特徴です。

ただし、潤滑環境に対して粘度が高すぎても、摺動面の摩擦抵抗が上昇し、動力が失われる傾向にあります。

機械部品の保護とエネルギーロスが少ないスムーズな動作を実現するためには、摺動面の相対速度や荷重を基に、適切な粘度の潤滑剤を選定する必要があるでしょう。

なお、JAX JAPANでは油圧作動油やギヤ油、耐圧グリースなど、耐荷重性に優れた各種潤滑剤も提供しております。

摩擦や荷重がかかりやすいハードな環境において、高い潤滑性能を発揮する潤滑剤をお探しの方は、ぜひ以下の製品ラインナップをご確認ください。

【関連記事】潤滑油の粘度とは?動粘度と粘度指数についても解説

ポイント②:ベースオイル・増ちょう剤

適切な流体潤滑状態を作るためには、使用する潤滑剤の成分も重要な要素です。

ベースオイル(基油)は、潤滑剤の80〜90%を構成する主成分です。

おもに鉱物油と化学合成油の2種類に分けられ、含有されるオイルの成分によって粘度や耐熱性、対荷重性などの性能が異なります。

ベースオイルのおもな種類や選び方は、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひあわせてご確認ください。

【関連記事】ベースオイルとは?潤滑剤に使用されるおもな種類・成分と役割を解説

また、グリースを選定する際は、増ちょう剤の種類も確認するべきポイントです。

増ちょう剤は、グリースの5〜20%を占める成分であり、ベースオイルと同様に潤滑性能に大きな影響を与えます。

増ちょう剤の種類や特徴を詳しく知りたい方は、以下の記事も合わせてご確認ください。

【関連記事】増ちょう剤とは?種類や特徴を分かりやすく解説 | 耐熱・耐水オイル 業界トップのH1潤滑油

自社機械の潤滑環境に適したベースオイル・増ちょう剤を含む潤滑剤を選定することで、流体潤滑の長期維持につながるでしょう。

ポイント③:添加剤

適切な流体潤滑状態を作るためのポイントとして、オイルに含まれる添加剤の種類も確認しておきましょう。

添加剤とは、潤滑剤の基本性能を向上するために配合される成分のことです。

耐荷重性や酸化予防、自浄作用などのさまざまな効果を潤滑剤に付与するために使用されます。

潤滑性能を大きく左右する成分の一つであるため、含有されている添加剤の種類を調べたうえで自社に導入する潤滑剤を選びましょう。

【関連記事】潤滑油添加剤とは?9つの種類別に特徴や成分、用途・役割を徹底解説

流体潤滑状態を維持するための対策3選

流体潤滑状態を維持するための効果的な対策は、以下の3点です。

- 環境に合った潤滑剤を選定する

- 注油・メンテナンスを欠かさない

- 潤滑剤の劣化分析を実施する

ここからは、各対策を進めるための具体的なポイントを紹介します。

対策①:環境に合った潤滑剤を選定する

流体潤滑状態を維持するためには、自社の環境に合った潤滑剤の選定が必要です。

潤滑剤は温度や湿度などによって、粘度・性質が変化します。

そのため、摺動部の相対速度や荷重に加えて、環境的な要因を考慮したうえで、適切な性能を備える製品を使用することが大切です。

たとえば、潤滑剤の粘度低下に伴い、油膜も薄くなりやすい高温下では、耐熱潤滑剤を使用するのがおすすめです。

熱による成分劣化や粘度変化に耐性を持つ耐熱潤滑剤であれば、高温下における流体潤滑の維持に効果を発揮するでしょう。

一方、潤滑剤の粘度が上昇しやすく、油膜が厚くなりやすい寒冷環境では、耐寒潤滑剤が適しています。

低温下における潤滑剤の成分劣化と流動性の確保に役立つ耐寒潤滑剤であれば、粘度上昇に伴うエネルギーロスを解消し、機械のスムーズな動作を実現できるでしょう。

なお、JAX JAPANでは、高温・低温下や湿潤環境など、さまざまな環境で優れた潤滑性能を発揮する各種製品を取り扱っています。

自社の潤滑環境に最適な性能を持つ潤滑剤をお探しの方は、ぜひ以下の製品ラインナップをご確認ください。

対策②:注油・メンテナンスを欠かさない

流体潤滑状態を維持するためには、定期的な注油・メンテナンスが必要です。

潤滑剤の性能的に問題がなくても、十分な厚みの油膜を形成するために必要な油量が不足していると、流体潤滑は維持できません。

機械の故障や不具合などにつながるトラブルの予兆を早期発見するためにも、定期的なメンテナンス・点検によって、潤滑箇所の油量や状態を確認し、適宜注油やオイル交換を行いましょう。

対策③:潤滑剤の劣化分析を実施する

潤滑剤の劣化分析も流体潤滑状態を維持するために必要な対策の一つです。

劣化分析とは、潤滑剤の劣化状況と潤滑トラブルの予兆を確認するために、使用中のオイルを分析する方法です。

たとえば、劣化分析の結果から、潤滑剤に多量の金属粉が混入していることが判明した場合、摺動部の摩擦・摩耗が進行している可能性が高いと予想できます。

定期的に劣化分析を実施し、現状発生している潤滑トラブルと具体的な原因を洗い出すことで、迅速な問題解決と流体潤滑の維持につながるでしょう。

【関連記事】潤滑油の劣化分析とは?3種類の分析法と代表的な試験項目を解説

流体潤滑状態の長期維持を実現できる潤滑剤をお探しの方へ

流体潤滑の長期維持を実現できる潤滑剤をお探しの方は、JAXJAPANまでご相談ください。

JAX JAPANでは優れた潤滑性能を備えるだけでなく、過酷な環境下にも対応可能な各種潤滑剤を取り揃えています。

自社の用途や環境に最適な質の高い潤滑剤をお探しの方は、ぜひJAX製品の使用をご検討ください。

また、最適な潤滑剤選びはもちろん、流体潤滑の長期実現につながる専門的なアドバイスも可能です。

潤滑剤に関するお困りごとは、JAX JAPANまでお気軽にご相談ください。

【関連記事】工業用潤滑油の種類・粘度・選び方を徹底解説!最適な潤滑油を見つけよう

【関連記事】潤滑剤の種類とは?液体・半固体・固体の種類別に特徴と用途を解説